中塚一碧樓展を開催して 濱田 史朗

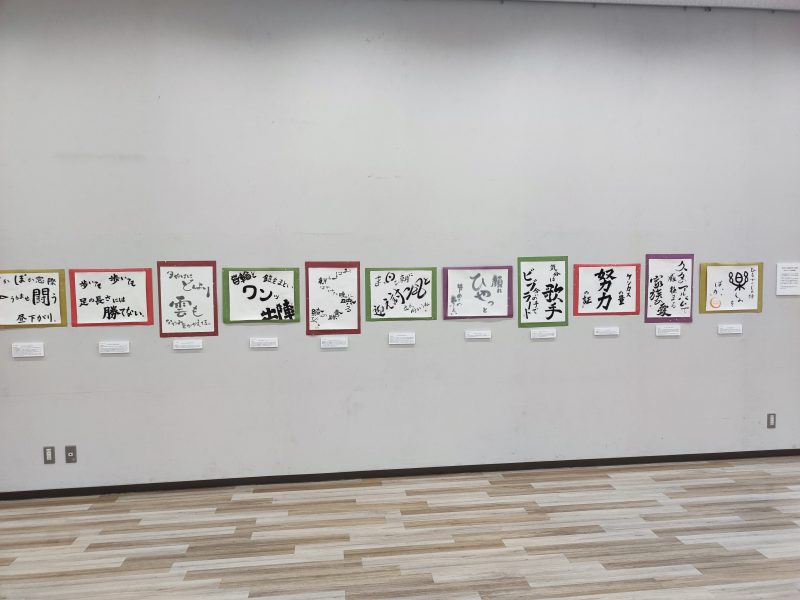

平成六年一 月六日から一月十四日 に岡山県倉敷市の玉島市民交流センターで、「続・中塚一碧樓展」を開催しました。昨年は一碧樓生誕から、碧梧桐とともに「海紅」を創刊するまでの半生を記したパネル約二十枚や、掛軸・屏風などを展示しましたが、今回はその後一碧樓が亡くなるまでの半生を社主が書かれた「続・一碧樓物語」を要約してパネルにまとめ、直筆の掛軸や句集、短冊等二十五点を展示しました。掛軸は句集毎にまとめて展示し、その時代の作風が意識できるようにしました。そして最後には昭和二十一年十二月十五日に行われた一碧樓最後の句会で書かれた絶筆二句を展示し、「続・一碧樓物語」を原文のまま添えて一碧楼の生涯を閉じ、皆さんの記憶にとどめてほしいと願いました。勝手に願いましたが、良い句が何もしなくて世に残るとは決して思えずやはり伝える努力は必要であろうと思います。私が中高生時代に読んだ小説の多くは絶版になり、もう一度読みたいと思ってもなかなか読み返すことはできません。

そして今年も岡山県立玉島高校書道部の生徒さん十一人に書を書いていただきました。昨年は一碧樓の句から好きな句を選んで書にしてもらいましたが、今回はあらかじめ社主が書かれた「自由律俳句への手引き」を読んでもらい、自ら俳句を作って書にしていただきました。相当苦労したようですが、みな自分の想いを自由に表現してくれて、素直な気持ちがすんなりと伝わってきました。少しでも俳句に興味をもってもらえたかなとも思います。

また今回は社主による講座「中塚一碧樓入門」を実施し、二十名の方に参加いただきました。社主ならでは話せるエピソードや一碧樓の狙いや想いに触れることができ、皆さんに喜んでいただけたようです。

二年にまたがった「中塚一碧樓展」はこれで終わりとしますが、玉島市民交流センターとして地元の作家をより多くの方に知ってもらい、俳句文化を伝えるためにも今後も一碧樓に関する情報発信を何らかの形で続けて参りたいと思います。

最後になりましたが中塚社主を含めご協力いただきました皆さんに感謝申し上げます。

岡山県立玉島高校書道部作品集 濱田 史朗

岡山県立玉島高等学校書道部は現在部員11名で活動しています。年間で9〜10種類の全国公募展覧会に作品を出品するため、平日2時間制作に取り組んでいます。

また、地域の小学生を対象としたワークショップを主催したり、地域のイベントで書道パフォーマンスを披露したりして、人との関わりを大切に日々研鑽を重ねています。

岡山県立玉島高校書道部の生徒さん十一人

夕やけにどんより雲もなやみをかかえてる

平松 里菜(一年)

(作品の意図)鮮やかな色の夕焼けに暗い灰色の雲が浮かんでいる様子を自分の鬱々とした心情と重ね合わせてこの句を詠みました。沈んだ気持ちや浮かない気持ちを表現するために字形や文字の配置を工夫し、雲のぼんやりとした形を穂先を隠す用筆と筆線のにじみで表現しました。

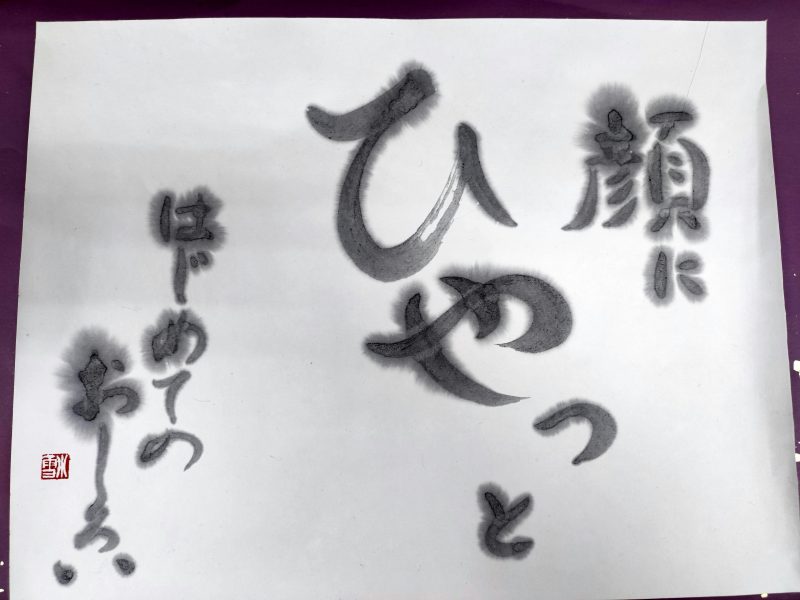

顔にひやっと はじめてのおしろい 嶋田 小雪(一年)

(作品の意図)冬の寒い日に初雪が顔に降りてきて、笑顔ではしゃぐ友達を見て、この句を詠みました。

顔に「すっ」と触れ、一瞬で消えてしまう雪の儚さを青墨のにじみで、また音もなく降っている雪の様子を下へと流れる連綿線で表現しました。

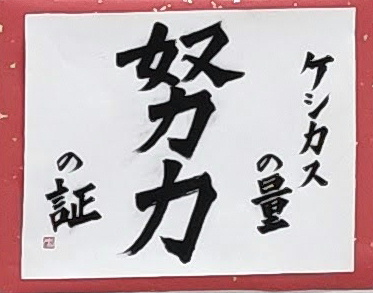

ケシカスの量 努力の証 岩城 奈緒(一年)

(作品の意図) 私が期末考査の勉強をしていた際、机の上に少しずつケシカスが溜まっていくのを見てこの俳句を詠みました。ケシカスの量はそのまま視覚的に知覚できる自分がたくさん努力した証だと考えたため、「ケシカスの量」と「努力の証」を対句表現にして紙面構成にも活かしました。

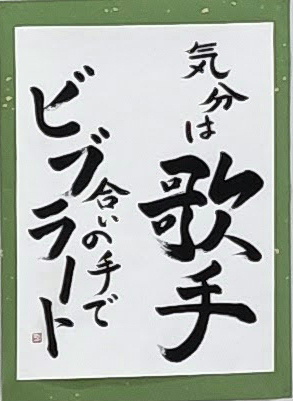

気分は歌手 合いの手 ビブラート 長谷川 愛莉(二年)

(作品の意図) 友だちとカラオケに行った際に、曲調に合わない合いの手を入れられて笑ってしまいその笑い声がビブラート判定されてしまう様子を詠みました。「気分は」と「合いの手で」を丸みを帯びた用筆で書くことで親しみやすさと場のあたたかさを表現しました。「歌」にくびれを入れたり、「手」の最終画を跳ね上げたりすることで、想いのまま歌ってる様子を表現しました。「ビブラート」の揺れている様子を表現するために一行の中心軸をずらして書きました。

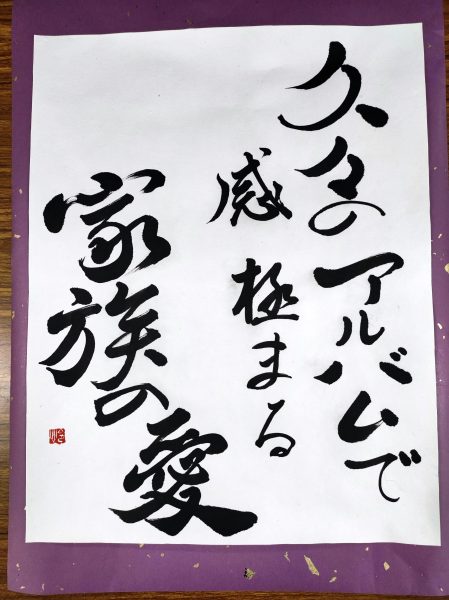

久々のアルバムで 感極まる 家族の愛 香川 怜那(二年)

(作品の意図) 最後に私がアルバム「自分の成長記録」を見たのは小学校6年生の時で、自分の幼い頃の姿を見て微笑ましかったです。しかし、それ以来アルバムを見ていないとふと思い出し、つい最近そのアルバムを手にしたところ、昔の私の感情を足して家族に愛されていると感激し、句にしたためました。

「家族の愛」がテーマのため、紙面で一番太い筆線にしました。また、ほんわかとした温かさが強調されるように曲線で表現できる行草体にしました。

構成は、「感極まる」を「久々のアルバムで」に近づかせて、「家族の愛」との間に余白を入れて、行為から生まれる大きな感動を表現しました。

まっ白な朝に 迎え討つ風と立ち向かう私 小川 心暖(二年)

(作品の意図) まだ何色にも染まっていない朝の景色、人の吐く白い息や霜で辺りが覆われている様子を真っ白な朝で表現しました。そんな中、逆風にさらされながらも学校に遅れまいと必死に自転車を漕ぐ私とそんな私を待っていたかのようにだんだんと強まっていく冷たい風。毎朝熾烈なバトルが繰り広げられます。

「まっ白な朝」は柔らかい雰囲気を出すために、曲線で丸みを帯びた字形で書き、「迎え討つ風」は左から右にいくにつれ字を大きくすることで、だんだん強まっていく風を表しました。風のハネのかすれの部分から切り裂くような風の冷たさと痛みを感じながら作品を味わっていただきたいです。

首と 鎧をまとい ワンッ 出陣 土屋 璃琴(二年)

(作品の意図) この句は愛犬と散歩に行くまでの様子を詠みました。散歩の前にハーネスをつけようとすると家の中を走り回るため、「首輪と」と「鎧をまとい」の行をずらし、あちらこちらに駆けている様子を表現しました。また、野太い声で出発前に「ワンッ」と吠えるため、太く丸みのある書風にしました。出発を「出陣」にし他の犬の縄張りを敵陣に例え、造像記風で書きました。紙からはみ出すように書くことで散歩に出発していく様子を表しています。ぜひ想像しながら御覧ください。